○有田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月13日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「有田町総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 有田町総合事業は、次に掲げることを目的に行う。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることの防止

(2) 高齢者の要支援・要介護状態の軽減若しくは悪化の防止

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。)

イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。)

ウ その他の生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。)

エ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。)

(2) 一般介護予防事業

ア 介護予防普及啓発事業

イ 地域介護予防活動支援事業

(事業の方針)

第5条 有田町総合事業における介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)は、要支援者及び事業対象者の生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめるのではなく、要支援者及び事業対象者の自立支援に資するよう、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチし、要支援者及び事業対象者の生活機能の向上並びに要支援状態の軽減を図るものとする。

(実施主体)

第6条 有田町総合事業の実施主体は有田町とする。

(事業の実施方法)

第7条 町長は、次に掲げる方法のいずれかにより有田町総合事業を実施するものとする。

(1) 別に定める有田町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱に基づき、事業者を指定して行わせる方法

(2) 第1号の規定により指定した事業者(以下「指定事業者」という。)以外の者に委託する又はその者を補助することにより実施する方法

2 介護予防ケアマネジメント事業については、地域包括支援センターが実施する。ただし、町長が必要と認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。

(第1号事業の利用の手続)

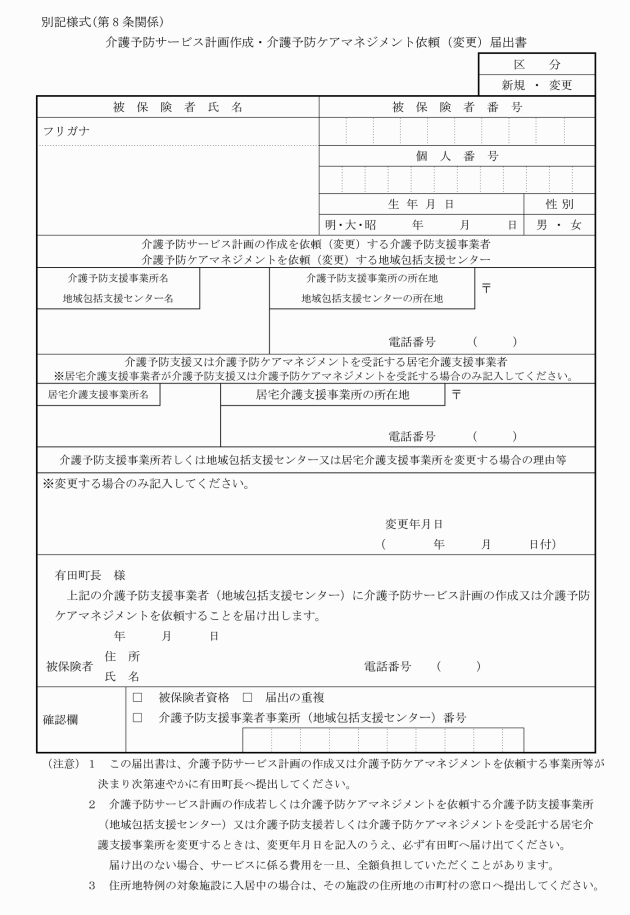

第8条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。

(利用の中止等)

第9条 町長は、有田町総合事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医から一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、有田町総合事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、有田町総合事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(費用負担)

第11条 利用者は、有田町総合事業によるサービスに要した原材料等の実費相当分として、別表第2に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。

2 前項の費用は、事業を委託している場合であっては、当該事業受託者において徴収する。

(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)

第12条 第7条第1項により、有田町総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、施行規則第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の別添1に定めるもののほか、町長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、事業に係る支給費に関し必要な事項は、別に定める。

(支給限度額)

第13条 居宅要支援被保険者が有田町総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第14条 町長は、有田町総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(事業受託者の遵守事項)

第15条 法第115条の47第4項に基づき有田町総合事業を委託する場合は、当該事業の受託者(以下「事業受託者」という。)は、施行規則第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

2 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。評価の方法については、別に定めるところによる。

3 事業受託者は、前項の評価に基づき、利用者の自立支援に資するサービスの質的向上に努めるものとする。

(事業受託者による報告)

第17条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下この条において「サービス」という。)について、実施月ごとに、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) サービスの内容

(2) サービスの利用回数

(3) その他町長が別に指示する事項

3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、有田町個人情報保護条例の趣旨に鑑み、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。

5 従事者は、その資質を高めるため町が必要と認めた研修会等に、参加しなければならない。

(関係機関との連携)

第18条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(指導及び監督)

第19条 町長は、有田町総合事業の適切かつ有効な実施のため、当該事業を実施する者に対して、指導及び監督を行うものとする。

(不正利得の徴収等)

第20条 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費(以下「支給費」という。)を受けた者があるときは、町長は、その者からその支給費の全部又は一部を徴収することができる。

2 町長は、第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項又は第61条の3第4項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100の40を乗じて得た額を徴収することができる。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、有田町総合事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行規則)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 第7条第2号の委託による実施に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附則(平成29年告示第212号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成30年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成30年告示第115号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

附則(平成30年告示第161号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和元年告示第47号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年告示第75号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第121号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和6年告示第66号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年告示第108号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業 | 種類 | 個別事業名 | 事業内容 | 対象者 | 備考 |

介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 訪問介護相当サービス | 訪問介護事業 | 要支援者で、身体介助を伴う場合及び多様なサービスの利用が困難な者 | 緩和型訪問介護との併用不可。 |

緩和型訪問介護サービス | 訪問介護事業 | 施行日以降に要支援認定を受けた者、事業対象者で身体介護を伴わない主に家事援助を必要とする者 | 訪問介護相当サービスとの併用不可。 | ||

通所型サービス | 通所介護相当サービス | デイサービス事業 | 要支援者で多様なサービスの利用が困難なケース ①認知症や精神疾患があり、社会参加が難しいケース(主治医意見書等が必要) ②心疾患や呼吸器疾患、がんなどの疾患により日常生活に支障があるケース ③社会参加が難しく、社会と断絶しているケースなどの専門的な支援を必要とするケース ④要支援高齢者のうち特定疾病に該当する者 | 短期集中型サービスとの併用不可。 | |

短期集中型サービスC | リハビリ専門職、看護等の保健・医療専門職の多職種連携よる4~6か月間の短期集中サービス。 サービス期間中に多職種による自立支援方策を策定する。 | 要支援者、事業対象者 | 通所介護相当サービスとの併用不可。 希望者に対して自己負担の通いサービスを提供する。 有田町介護予防ファイルを活用したセルフケア能力向上支援を行う。 | ||

拠点型通所サービスB | 介護予防サポーターの支援による住民主体の通いサービス。 | 要支援者 | |||

介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント事業 | 介護予防及び日常生活支援を目的として、選択に基づき、予防サービス事業、生活支援サービス利用にかかるケアマネジメントを行う。 | 要支援者、事業対象者 | 有田町地域包括支援センター又は要支援者につき委託を受けた居宅介護支援事業所において行う。 | |

一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | 高齢者の食生活改善教室 | 食生活改善委員による地区開催の食生活指導 | おおむね65歳以上の者 | |

水中ヘルス教室 | プールでの身体不調者の運動指導 | おおむね65歳以上の者 | |||

フレッシュクラブ | 運動、口腔、栄養等の高齢者の生活に役立つ情報発信を行う。 | おおむね65歳以上の者 | |||

脳の健康度チェック | 軽度認知障害の早期発見し、改善に向けた予防を図る。 | おおむね65歳以上の者 | |||

認知症等予防講座 | 各地区に出向き、各種予防講座を開催する。 | おおむね65歳以上の者 | |||

笑顔で元気教室 | レクリエーションや軽運動を通じた健康づくりの実践 | おおむね65歳以上の者 | |||

古文書教室 | 古文書を通じた生涯学習 | おおむね65歳以上の者 | |||

シニア教室 | 高齢者に必要な豊かな人生を送るための総合学習 | おおむね65歳以上の者 | |||

健康トレーニング教室 | 運動器具を使った健康づくり | おおむね65歳以上の者 | |||

脳のいきいき教室 | 脳の活性化のためのドリルを用いた事業 | おおむね65歳以上の者 | |||

地域介護予防活動支援事業 | 介護予防サポーター養成事業 | 通いの場等への支援を行うボランティアを養成する。 | おおむね65歳以上の者 | ||

住民主体の通いの場事業 | 介護予防サポーターの支援による住民主体の通いの場。 | おおむね65歳以上の者 | |||

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 高齢者の生きがいと健康づくりを支援する。 | 有田町老人クラブ | |||

傾聴ボランティア育成事業 | 傾聴ボランティアの養成、資質向上を目指す。 | おおむね65歳以上の者 | |||

高齢者スポーツ大会 | 老人クラブによるスポーツ事業 | 有田町老人クラブ | |||

元気クラブ事業 | 住民主体の介護予防教室で介護予防サポーターの資質向上も目指す。 | 65歳以上の者 | |||

地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域リハビリテーション活動支援事業 | 各種教室等にリハビリ専門職等を招き介護予防の取組の機能強化を行う。 | おおむね65歳以上の者 |

別表第2(第11条関係)

事業の種類 | 個別事業名 | 利用者負担 |

通所型サービス | 短期集中型サービスC | 1回300円(その他実費負担有) |

拠点型通所サービスB | 実施する団体等が指定する額 | |

一般介護予防事業 | 事業者が定める負担額(別に材料費等実費負担有) | |

別添1(第12条関係)

有田町訪問介護相当サービス費及び有田町通所介護相当サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

1 有田町訪問介護相当サービス費

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)

(1) 1週に1回程度の場合 1,176単位

(2) 1週に2回程度の場合 2,349単位

(3) 1週に2回を超える程度の場合 3,727単位

(4) 1週に1回程度の場合(緩和型訪問) 962単位

ロ 初回加算 200単位(1月につき)

ハ 生活機能向上連携加算 100単位(1月につき)

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

ニ 口腔連携強化加算 50単位(1回につき、1月1回まで)

ホ 介護職員等処遇改善加算

注A 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×245/1,000

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位×224/1,000

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×182/1,000

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) +所定単位×145/1,000

注B 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(注Aの加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) +所定単位×221/1,000

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) +所定単位×208/1,000

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) +所定単位×200/1,000

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) +所定単位×187/1,000

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) +所定単位×184/1,000

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) +所定単位×163/1,000

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) +所定単位×163/1,000

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) +所定単位×158/1,000

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) +所定単位×142/1,000

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) +所定単位×139/1,000

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) +所定単位×121/1,000

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) +所定単位×118/1,000

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) +所定単位×100/1,000

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) +所定単位×76/1,000

注1 イ(4)については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である指定相当訪問型サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第40条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)に位置づけられた内容の指定相当訪問型サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

注2 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからトまで(イ(4)を除く。)を算定しない。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、令和7年4月1日より業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費は、算定しない。

注7 利用者が一の訪問型サービス事業所において訪問型サービスを受けている間は、当該訪問型サービス事業所以外の訪問型サービス事業所が訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。

注8 ハの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。

注9 ニの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の訪問介護における口腔連携強化加算の取扱に準ずる。

注10 指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定相当訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。

注11 ホについて、所定単位はイからニまでにより算定した単位数の合計とする。

注12 ホについては、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

注13 イ(4)についてはロ及びホのみの加算とする。

2 有田町通所介護相当サービス費

イ 通所型サービス費1 1,798単位

(要支援1 1月につき・週1回程度の通所)

ロ 通所型サービス費2 3,621単位

(要支援2 1月につき・週2回程度の通所)

ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)

ホ 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)

ヘ 栄養改善加算 200単位(原則3月以内、月2回を限度)

ト 口腔機能向上加算

Ⅰ 150単位(1月につき)

Ⅱ 160単位(1月につき)

※原則3月以内 月2回を限度

チ 一体的サービス提供加算 480単位(1月につき)

リ サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

①事業対象者・要支援1 88単位(1月につき・週1回程度の通所)

②事業対象者・要支援2 176単位(1月につき・週2回程度の通所)

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

①事業対象者・要支援1 72単位(1月につき・週1回程度の通所)

②事業対象者・要支援2 144単位(1月につき・週2回程度の通所)

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

①事業対象者・要支援1 24単位(1月につき・週1回程度の通所)

②事業対象者・要支援2 48単位(1月につき・週2回程度の通所)

ヌ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(3月に1回を限度)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

※ 運動器機能向上加算を算定している場合には100単位(1月につき)

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位(1回につき)※6月に1回を限度とする。

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位(1回につき)※6月に1回を限度とする。

ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位(1月につき)

ワ 介護職員等処遇改善加算

注C 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×92/1,000

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位×90/1,000

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) +所定単位×80/1,000

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) +所定単位×64/1,000

注D 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(注Cの加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) +所定単位×81/1,000

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) +所定単位×76/1,000

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) +所定単位×79/1,000

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) +所定単位×74/1,000

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) +所定単位×65/1,000

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) +所定単位×63/1,000

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) +所定単位×56/1,000

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) +所定単位×69/1,000

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) +所定単位×54/1,000

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) +所定単位×45/1,000

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) +所定単位×53/1,000

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) +所定単位×43/1,000

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) +所定単位×44/1,000

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) +所定単位×33/1,000

注1 イ及びロについて、利用者数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 イ及びロについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費は、算定しない。

注4 イについて、利用者が一の指定相当通所型サービス事業所において指定相当通所型サービスを受けている間は、当該指定相当通所型サービス事業所以外の指定相当通所型サービス事業所が指定相当通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。

注5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注7 指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定相当通所型サービス事業所と同一建物から当該指定相当通所型サービス事業所に通う者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

イ 376単位

ロ 752単位

注8 利用者に対して、その居宅と指定相当通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(イを算定している場合は1月につき376単位を、ロを算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注7を算定している場合は、この限りでない。

注9 ハにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚師、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。また、ハの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上グループ加算の取扱に準ずる。

注10 ホの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱に準ずる。

注11 ヘの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱に準ずる。

注12 チの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における一体的サービス提供加算の取扱に準ずる。

注13 ヌの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。

注14 ルの算定要件等については、令和3年度介護報酬における栄養スクリーニング加算の取扱に準ずる。

注15 ワについて、所定単位はイからヲまでにより算定した単位数の合計とする。

注16 リ及びワについては、支給限度額管理の対象外の算定項目である。