○有田町介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

平成29年3月13日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年有田町告示第31号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、介護予防ケアマネジメント事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び実施要綱の例による。

(基本方針)

第3条 介護予防ケアマネジメント事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービス並びに地域の予防活動等(地域における予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等をいう。以下同じ。)の場が、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

(事業の実施方法)

第4条 介護予防ケアマネジメント事業は、有田町地域包括支援センターが実施する。

2 有田町地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、この事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、実施要綱第4条別表第1に規定する者とする。

(介護予防ケアマネジメント事業の類型)

第6条 介護予防ケアマネジメント事業は、次に掲げるいずれかの類型により実施する。

(1) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメント事業をいう。以下同じ)

(2) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメント事業であって、基本的に、サービスの利用又は地域の予防活動等その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。以下同じ。)

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 有田町地域包括支援センター又は介護予防ケアマネジメント受託者(以下「介護予防ケアマネジメント提供者」という。)は、介護予防ケアマネジメント事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規定の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 介護予防ケアマネジメント提供者は、介護予防ケアマネジメント事業の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業に基づくケアプランをいう。)が第3条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成するものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

(1) 電子情報処理組織(介護予防ケアマネジメント提供者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法のうち次に掲げるもの

ア 介護予防ケアマネジメント提供者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 介護予防ケアマネジメント提供者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項に規定する重要事項を電子情報処理組織を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護予防ケアマネジメント提供者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスクその他の情報記録媒体をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

4 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

(1) 第3項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

(利用者に対する介護予防ケアプラン等の書類の交付)

第8条 介護予防ケアマネジメント提供者は、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防ケアプラン及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(提供拒否の禁止)

第9条 介護予防ケアマネジメント提供者は、正当な理由なく介護予防ケアマネジメント事業の提供を拒んではならない。

(資格等の確認)

第10条 介護予防ケアマネジメント提供者は、介護予防ケアマネジメント事業の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等(要支援認定又は事業対象者の特定をいう。以下同じ。)の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

(設備及び備品等)

第11条 介護予防ケアマネジメント提供者は、介護予防ケアマネジメント事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、当該事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(従業者の健康管理)

第12条 介護予防ケアマネジメント提供者は、介護予防ケアマネジメント事業に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(利用の中止)

第13条 町長は、介護予防ケアマネジメント事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第5条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が適当でないと判断されるとき。

(1) ケアマネジメントA 442単位(1月につき)

注1 介護予防ケアマネジメント費は、利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行った場合に所定単位数を算定する。

注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

ア 初回加算(初回月に限り) 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所(介護予防ケアマネジメ ントの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、新規に介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に類するものをいう。以下同じ。)を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

イ 委託連携加算(当該委託を開始した日の属する月に1人につき1回限り) 300単位

注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅 介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事 業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

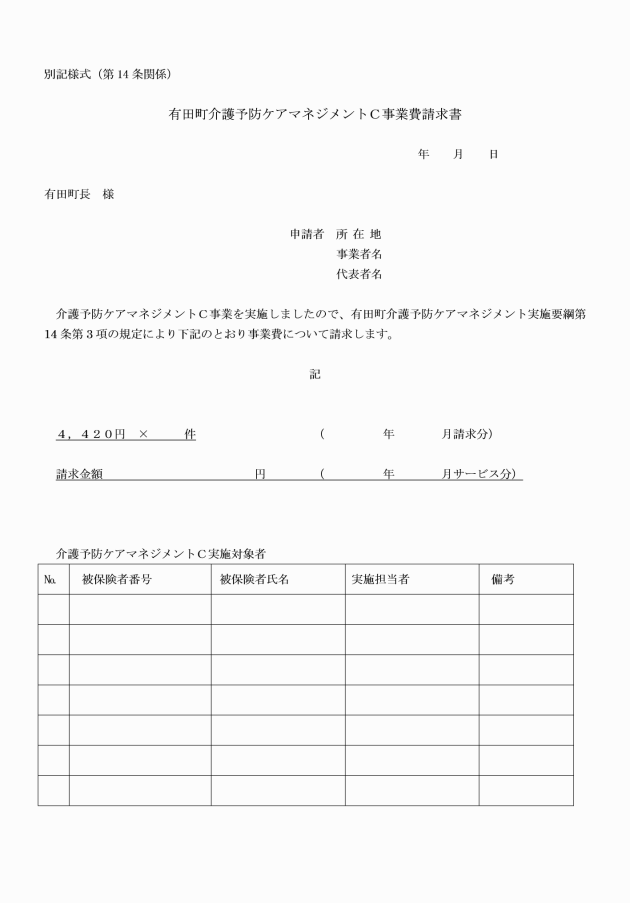

(2) ケアマネジメントC 442単位(1月につき)

注 初回月に限る。

2 前項第1号の請求にあたっては、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)を経由して請求するものについては、予め定められた所定の手続に従って請求し、町長は国保連を経由して予め定められた期日までに支払うものとする。

(返還)

第15条 町長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(運営規定)

第16条 介護予防ケアマネジメント提供者は、その事業の運営についての重要事項に関する規定(以下「運営規定」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 担当職員の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防ケアマネジメント事業の内容

(5) その他運営に関する重要事項

(秘密保持)

第17条 介護予防ケアメネジメント提供者の従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 介護予防ケアメネジメント提供者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第18条 介護予防ケアマネジメント提供者は、自ら提供した介護予防ケアマネジメント事業に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

(事故発生時の対応)

第19条 介護予防ケアマネジメント提供者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント提供者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。

3 介護予防ケアメネジメント提供者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメント事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第20条 介護予防ケアマネジメント提供者は、介護予防ケアマネジメント事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第21条 介護予防ケアマネジメント提供者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメント事業の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第22条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメント事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に介護予防ケアマネジメントを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1ヶ月以内に当該介護予防ケアマネジメントを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護予防ケアマネジメント事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメント受託者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(報告)

第23条 介護予防ケアマネジメント受託者は、毎月5日までに次に定めるものを提出しなければならない。

(1) サービス提供に関する書類としてサービス提供票

(2) サービス提供票別表

(3) サービス利用者名簿

(4) 介護予防ケアマネジメント実績報告書

(5) 介護予防ケアマネジメント委託料請求書

(委託料の支払い)

第24条 有田町地域包括支援センターは介護予防ケアマネジメント委託料を介護予防ケアマネジメント受託者に支払わなければならない。

(権利義務の譲渡の禁止)

第25条 介護予防ケアマネジメント受託者は、この委託業務によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。

(再委託の禁止)

第26条 介護予防ケアマネジメント受託者は、受託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

(業務実施の指示)

第27条 有田町地域包括支援センターは、委託業務について、介護予防ケアマネジメント受託者に必要な指示をすることができるものとする。

(立入調査)

第28条 有田町地域包括支援センターは、必要があると認めるときは、介護予防ケアマネジメント受託者の事業所に立ち入り調査し、委託業務の実施状況、その他必要な事項について報告を求め、必要な指示を介護予防ケアマネジメント受託者に与えることができる。

(契約の解除)

第29条 有田町地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメント受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 指定居宅介護支援事業者の指定を取り消されたとき。

(2) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に違反し、委託業務を適切に行うことができないと認められるとき。

(3) 本契約又は契約に基づく指示に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(委任)

第30条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年告示第97号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

附則(令和元年告示第55号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年告示第75号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年告示第66号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。