○有田町重度障害者等就労支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度障害者等に対して通勤支援及び職場等(在宅就労の場合の就労場所を含む。以下同じ。)における支援を実施することにより、重度障害者等の就労機会の拡大を図ることを目的として実施する有田町重度障害者等就労支援事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の位置付け)

第2条 本事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する市町村が行う地域生活支援事業として実施するものとする。

(1) 重度障害者等 本町において、法第5条に規定する重度訪問介護、同行援護若しくは行動援護(以下「重度訪問介護等」という。)の支給決定を受けている者又は第6条に規定する対象者の要件を満たすことが確認できる者をいう。

(2) 事業者 法第36条の規定に基づく指定を受けた指定障害福祉サービス事業者であって、前号に規定する重度訪問介護等を行うものをいう。

(3) 民間企業 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。第5号において「障害者雇用促進法」という。)第49条第1項に規定する納付金関係業務の対象となる事業主をいう。

(4) 自営業者等 税務署に所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出を行っている者等であって、民間企業に雇用される者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外のものをいう。

(5) 就労支援 民間企業が重度障害者等を雇用するに当たり、障害者雇用促進法第49条第1項第4号に規定する障害者介助等助成金又は同項第5号に規定する重度障害者等通勤対策助成金(以下「助成金」という。)を活用しても当該重度障害者等の雇用継続に支障が残る場合や重度障害者等が自営業者等として労務に従事する場合において必要となる通勤や職場等における支援をいう。

(6) 支援計画書 助成金の手続きに必要なものとして、事前に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出し、その確認を受けたものをいう。

(実施主体)

第4条 本事業の実施主体は有田町(以下「町」という。)とする。

(事業内容)

第5条 本事業は、町長が必要と認める就労支援のうち、重度訪問介護等に相当するサービスを提供すること(以下「サービス提供」という。)により行う。

2 本事業は、通勤や職場等における就労に係る支援を対象とし、通勤途中における余暇活動その他の就労に関わらない活動等への支援については、原則として本事業の対象外とする。

(対象者)

第6条 本事業の対象者は、町内に居住し、かつ、住所を有する重度障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、就労継続支援A型事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第6条の10第1号に規定する便宜の供与を行う事業所をいう。)の利用者は除くものとする。

(1) 民間企業に雇用される者であって、週所定労働時間が10時間以上のもの(週所定労働時間が10時間未満の者であって、当該年度末までに当該民間企業がこれを10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書によって確認できたものを含む。)

(2) 自営業者等であって、所得の向上又は継続が見込まれると町長が認めたもの(原則として、自営等の労務に従事する時間が1週間のうち10時間以上のものに限る。)

(支援対象範囲)

第7条 前条第1号の対象者に対する支援対象範囲は、通勤支援及び職場等における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)において「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出」として支給対象外となる部分をいう。以下同じ。)であって、助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして支援計画書において認められた部分とする。

2 前条第2号の対象者に対する支援対象範囲は、通勤支援及び職場等における支援の部分のうち、町長が必要と認めた部分とする。

(支援に要する費用)

第8条 本事業における支援の提供に要する費用の額は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 重度訪問介護に相当する支援は、報酬告示別表第2に規定する単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に規定するものをいう。以下「単価」という。)を乗じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(2) 同行援護に相当する支援は、報酬告示別表第3に規定する単位数に単価を乗じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(3) 行動援護に相当する支援は、報酬告示別表第4に規定する単位数に単価を乗じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(利用時間)

第9条 通勤支援の利用時間については、通勤に要する時間とし、職場等における支援の利用時間については、1日に8時間まで、かつ、1週間に40時間までの範囲において、町が必要と認める時間とする。

(1) 対象者が重度訪問介護等の支給決定を受けていることを示す受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。)の写し

(2) 重度訪問介護等の利用に係るサービス等利用計画書の写し

(3) 前2号に掲げる書類を提出できない者にあっては、重度訪問介護等の支給決定に係る対象者要件を満たすことが確認できるもの

(4) 雇用契約書等雇用されていることを証する書類の写し(民間企業の被雇用者に限る。)

(5) 対象者が自営業者等であることを証する書類(自営業者等に限る。)

(6) 支援計画書

(7) 負担上限月額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して算定する額をいう。以下同じ。)の算定に必要な事項に関する書類。ただし、町が公簿等により当該事項を確認することができるときは、省略させることができる。

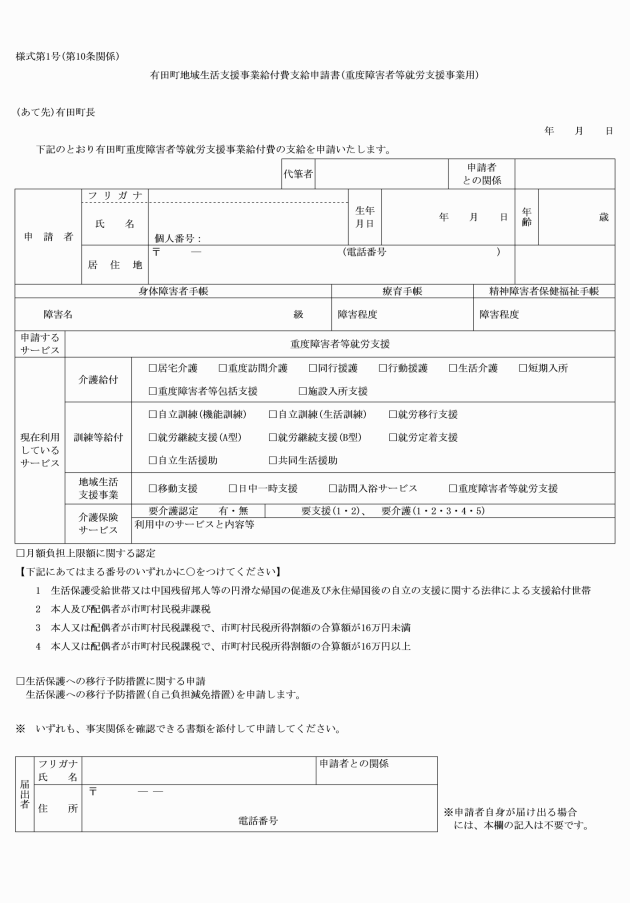

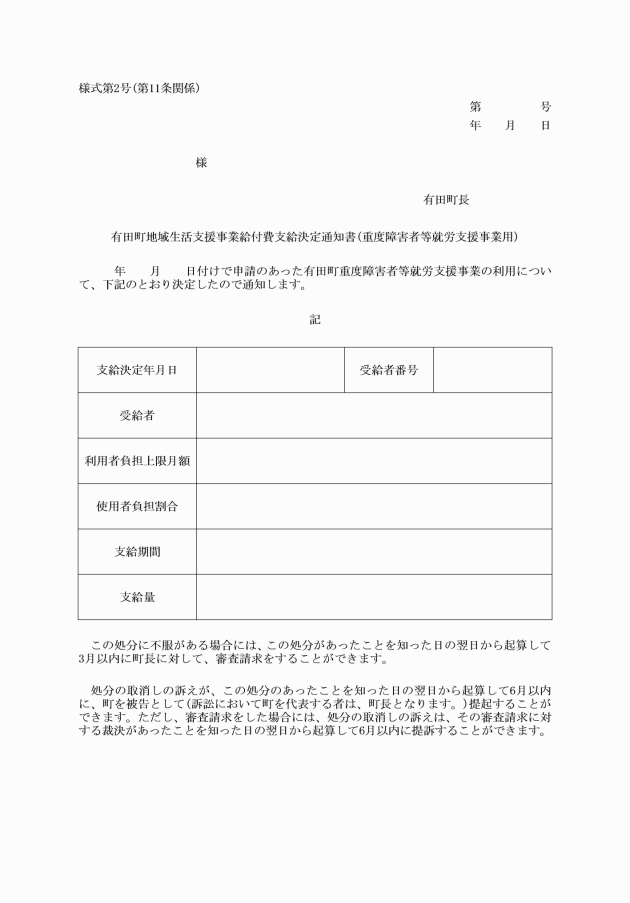

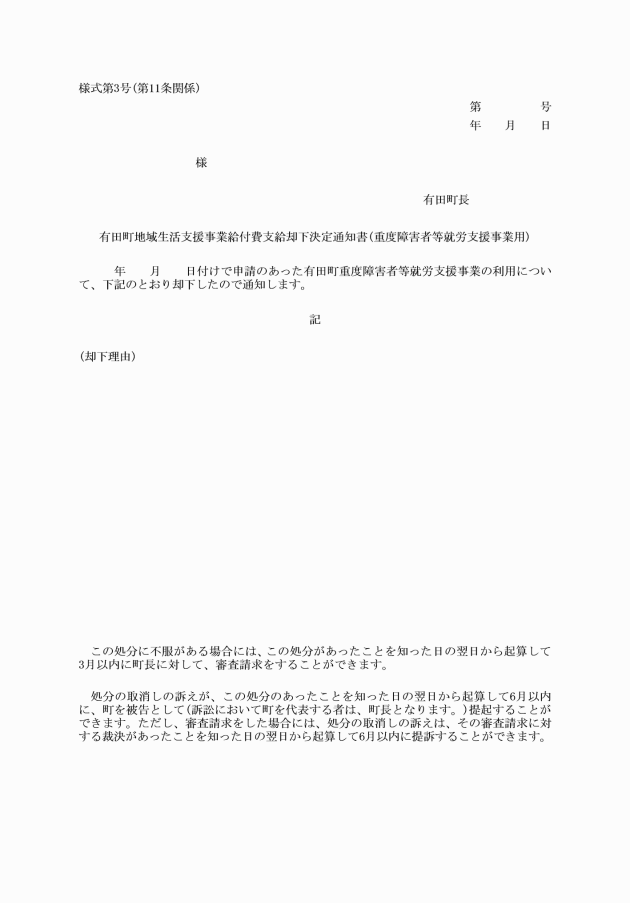

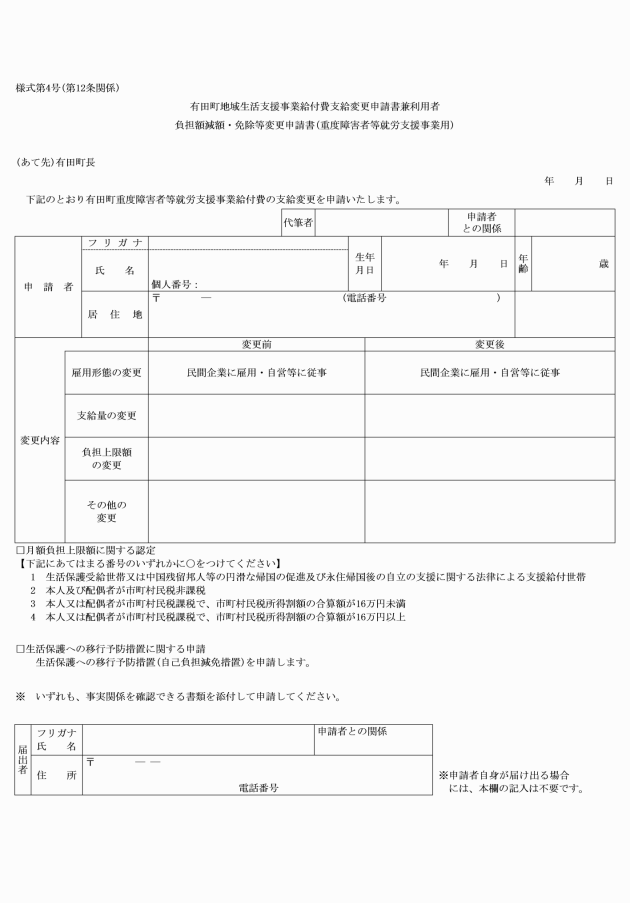

2 町長は、支給申請を受けた場合において、給付費を支給しない旨の決定をしたときは、有田町地域生活支援事業給付費支給却下決定通知書(重度障害者等就労支援事業用)(様式第3号)により申請者に通知する。

3 支給申請を受けた場合において、給付費の支給を決定する際の支給決定期間は、支給決定の際に定める支給期間の開始日から同日以後の最初の3月31日までとする。

4 支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)がサービス提供を受けようとする場合は、サービス提供を行う事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に決定通知書を提示しなければならない。

(支給決定の更新)

第13条 支給決定期間満了後においても本事業を利用しようとする受給者は、支給決定期間満了日の60日前までに更新の申請を行うものとする。

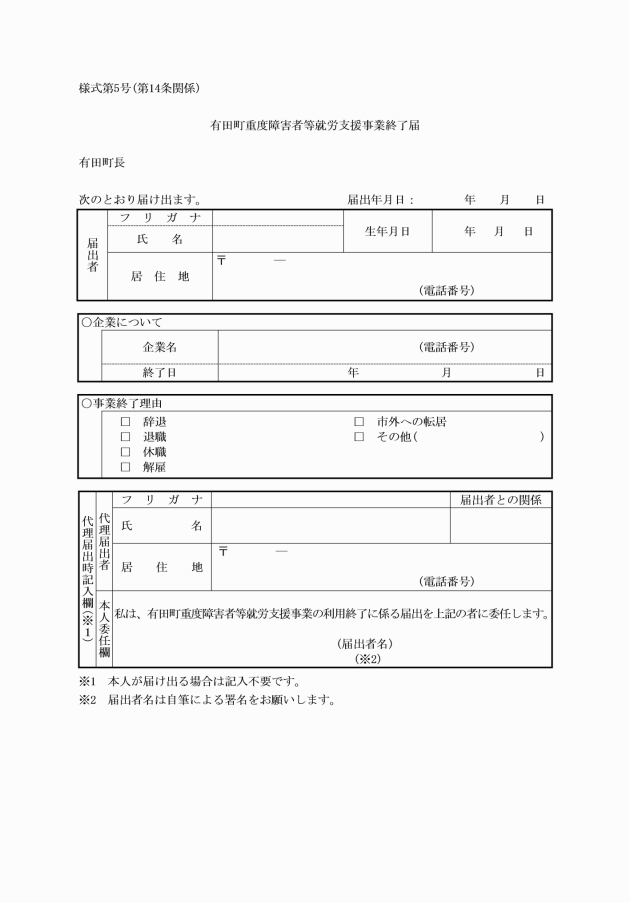

(1) 町外へ転出したとき。

(2) 退職若しくは休職又は自営業を廃業したとき。

(3) 第6条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 本事業の利用を辞退するとき。

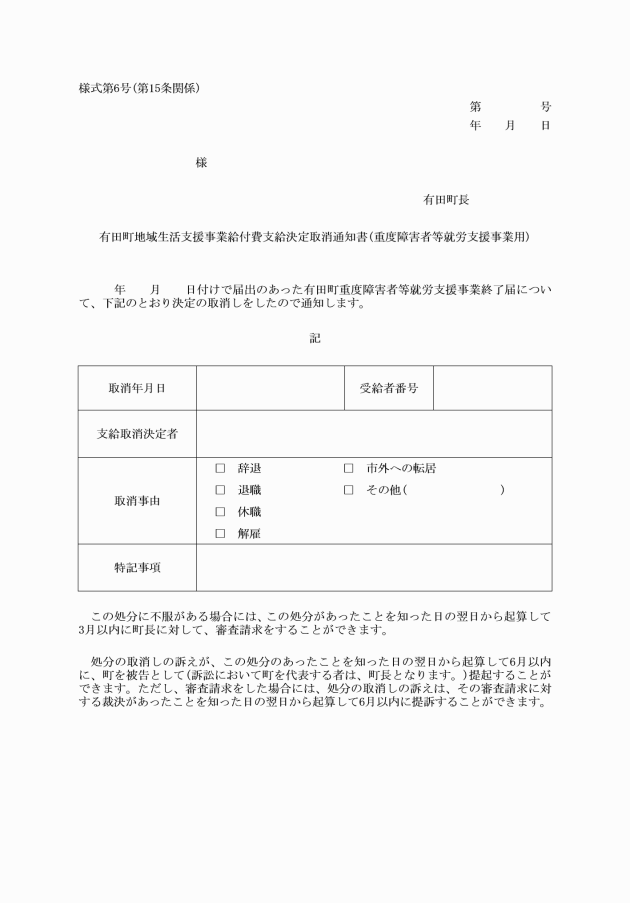

(支給決定の取消し)

第15条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。

(2) 死亡したとき。

(3) 不正その他偽りの申請により支給決定を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が本事業の利用を不適当と認めたとき。

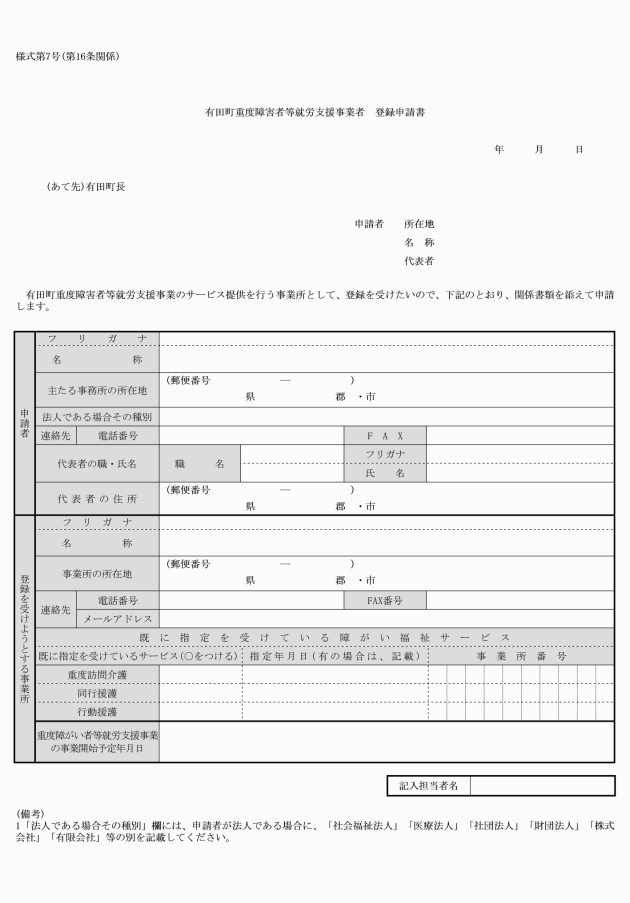

(指定就労支援事業者の指定要件)

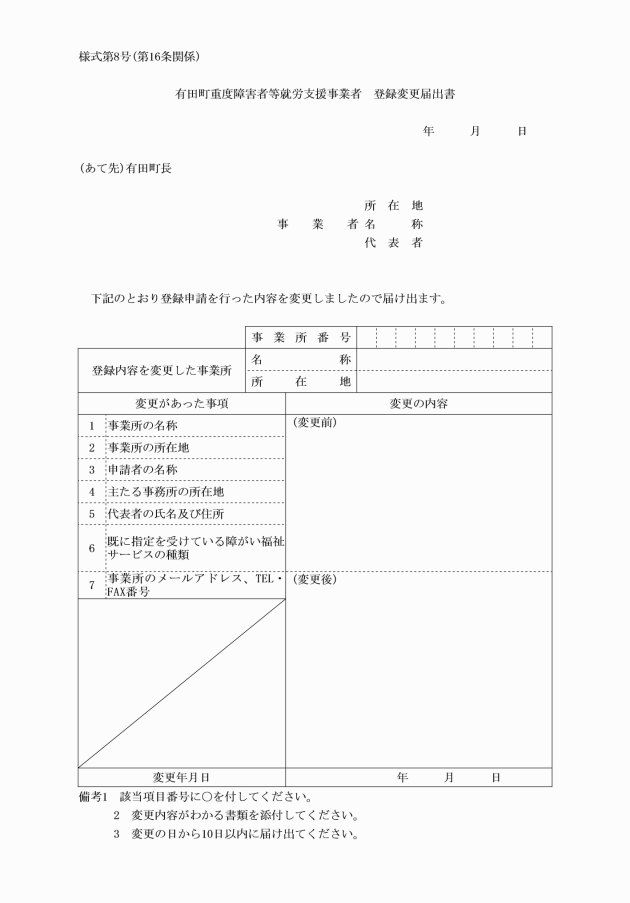

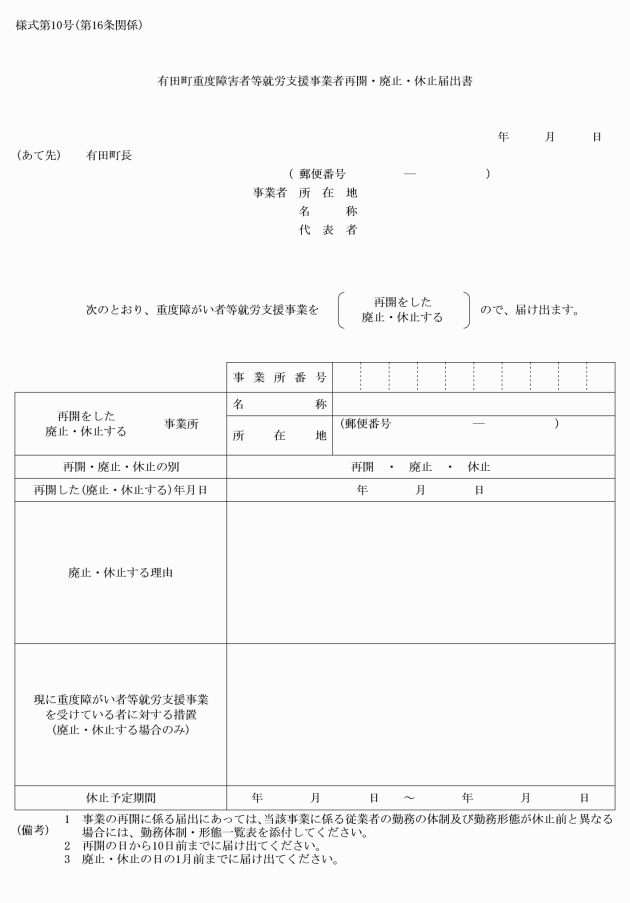

第16条 本事業を実施しようとする事業者は、有田町重度障害者等就労支援事業者登録申請書(様式第7号)を、実施事業所ごとに町長に提出し、登録を受けなければならない。

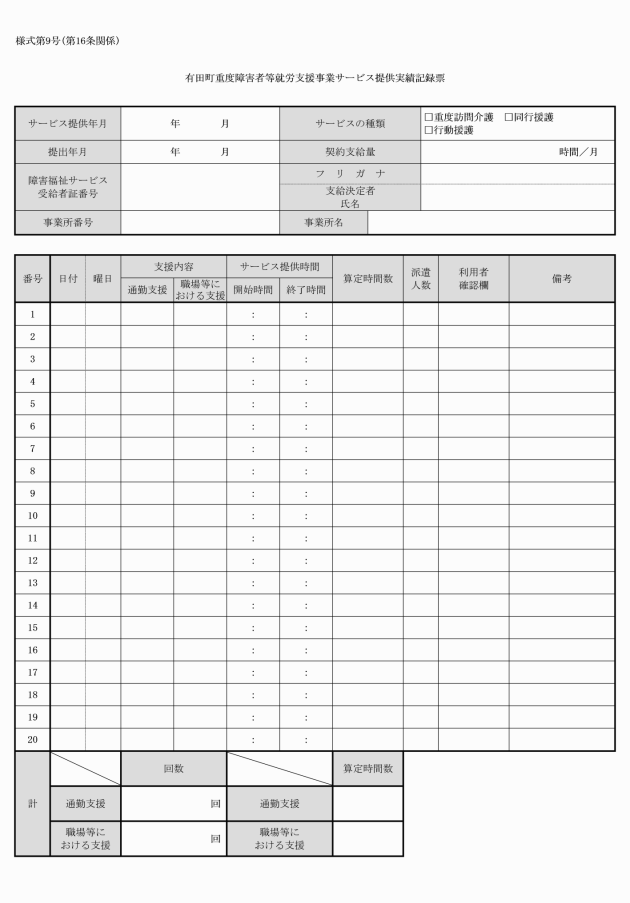

3 登録事業者は、当該受給者に対してサービス提供を行ったときは、その内容等について有田町重度障害者等就労支援事業サービス提供実績記録票(様式第9号)を作成し、関係書類とともに5年間保存しなければならない。

4 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録の抹消を行うことができるものとする。

(1) 不正に給付費の請求を行ったとき。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省第171号)及び有田町指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年有田町条例第57号)に定める基準を満たすことができなくなったと認められるとき。

(3) 指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護の事業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 関係法令等又は本要綱の規定に基づく町長の指示に違反し、又は適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

(サービス提供の従事者)

第17条 サービス提供の従事者は、登録事業者に雇用されている者のうち重度訪問介護等に従事している者でなければならない。

2 サービス提供の従事者は、サービス提供を行う際には、その身分を示す証明書を携行し、当該受給者又は民間企業から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

3 サービス提供の従事者は、サービス提供時間中は、その業務に専念しなければならない。

4 サービス提供の従事者は、サービス提供時間中に物品のあっせん、販売その他本事業の実施に支障を来す行為をしてはならない。

(利用者負担額)

第18条 受給者の負担額は、第8条各号に規定する費用の額に10分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額(「利用者負担額」という。以下同じ。)とし、受給者がサービス提供事業者に支払うこととする。

3 受給者は、登録事業者からサービスの提供を受けたときは、当該事業者に対し、速やかに利用者負担額の支払を行うものとする。

4 登録事業者は、前項の支払を受けた場合は、当該受給者に対し領収証を交付しなければならない。

(代理受領)

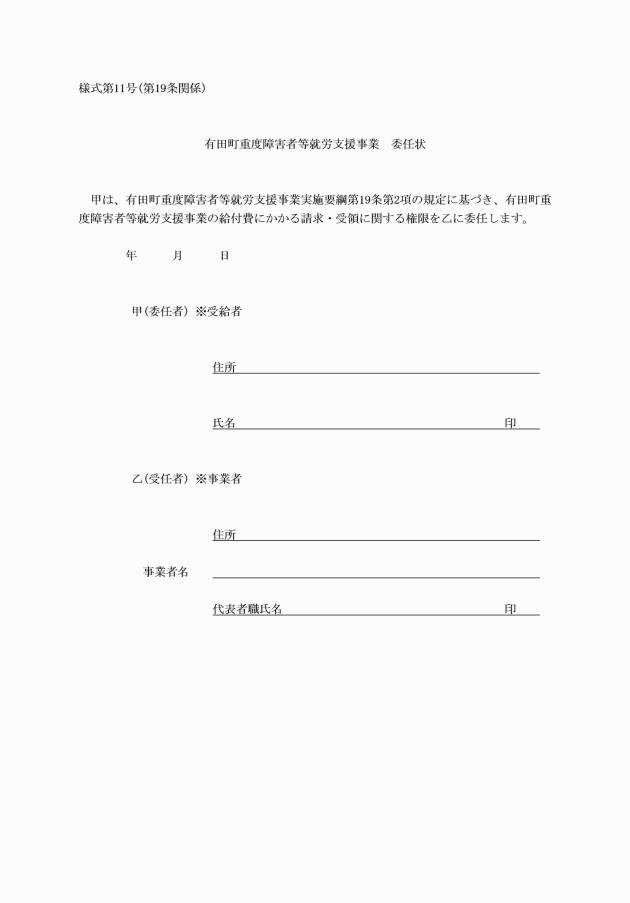

第19条 受給者は、本事業に基づくサービスの提供を受ける場合は、あらかじめ登録事業者と当該サービスの提供に関する契約を締結するものとする。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、適当であると認めたときは、当該審査をした日から30日以内に給付費を支払わなければならない。

3 事業者は、前項の規定による支払を受けたときは、受給者に対して、受領した旨を通知しなければならない。

(報告等)

第21条 町長は、本事業の実施に関して必要があるときは、受給者又は登録事業者に対して事業に係る報告及び書類の提示を命じ、又は登録事業者の事業所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。

(費用の返還)

第22条 町長は、受給者又は登録事業者が、虚偽その他の不正な手段により給付費の支給を受けた場合は、当該受給者又は登録事業者から給付費に相当する額の全部又は一部について返還を請求するものとする。

(秘密の保持)

第23条 登録事業者の管理者及び従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た受給者及びその家族の秘密又は受給者の就労先及びその関係機関に係る秘密を漏らしてはならない。

2 登録事業者は、管理者及び従業者であった者が、正当な理由なく、前項に規定する秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和6年4月1日から施行する。