○有田町キャッシュレスチャレンジ事業費補助金交付要綱

令和6年9月13日

告示第166号

(趣旨)

第1条 町長は、キャッシュレス決済の普及による消費者の利便性向上及び地域活性化を図るため、佐賀県内に本店を有する金融機関(以下「金融機関」という。)が佐賀県のSAGAキャッシュレスチャレンジ事業費補助金(以下「県費補助金」という。)の交付を受けて実施するキャッシュレス決済対応端末の導入事業(以下「間接補助事業」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「補助事業者」とは、間接補助事業を実施する金融機関をいう。

2 この要綱において「キャッシュレス決済」とは、現金を使用せずに行う決済方法で、次に掲げるものをいう。

(1) カード決済(クレジット、デビット、プリペイド等のカードによる決済をいう。)

(2) 電子マネー決済

(3) 二次元コード決済

3 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの(これと同規模の法人を含む。)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定するものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有しているもの

(2) 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有しているもの

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの

(4) 国及び地方公共団体(公営企業等を含む。)が運営するもの

(間接補助事業者)

第3条 補助事業者が実施する間接補助事業の対象となる事業者(以下「間接補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 中小企業者であること。

(2) 有田町内に店舗を有すること。

(3) 補助事業者が取り扱うキャッシュレス決済対応端末機器(以下「キャッシュレス端末」という。)を新規設置(更新である場合を含む。)すること。

(4) キャッシュレス端末の設置により、第2条第2項各号に掲げるキャッシュレス決済を新たに導入又は追加すること。

(5) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当しないこと。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費及びこれに対する補助金額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

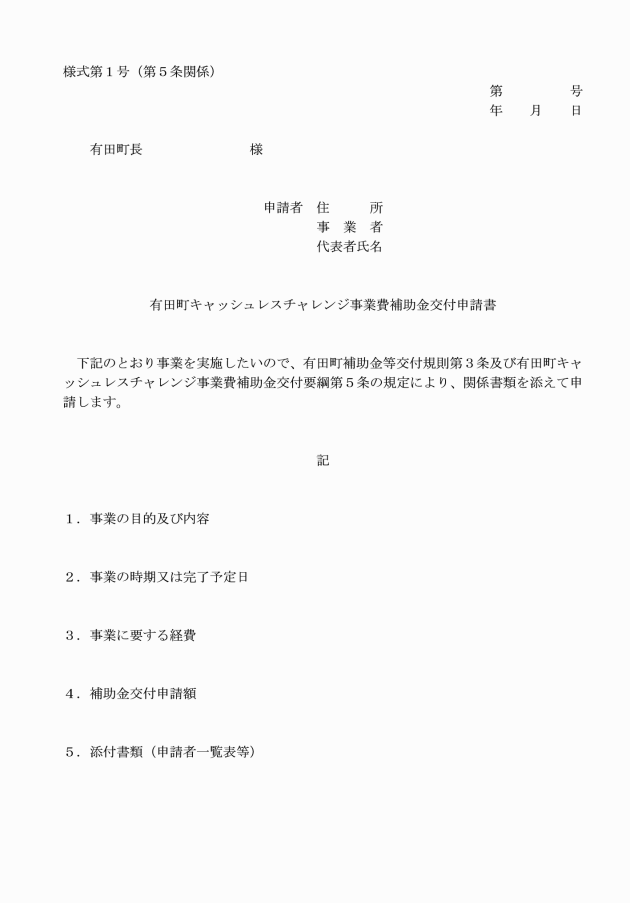

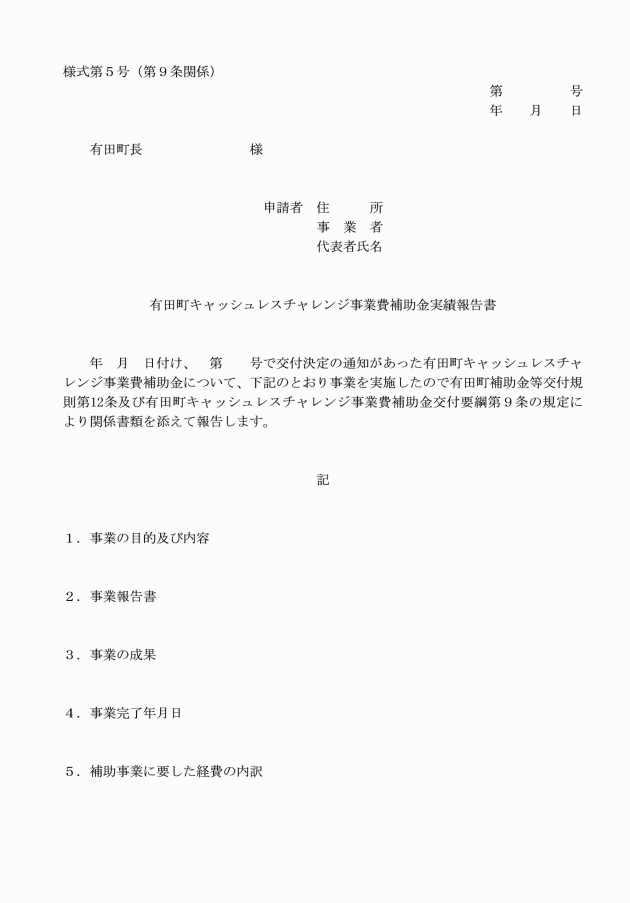

第5条 補助金の交付申請は、有田町キャッシュレスチャレンジ事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金交付の条件)

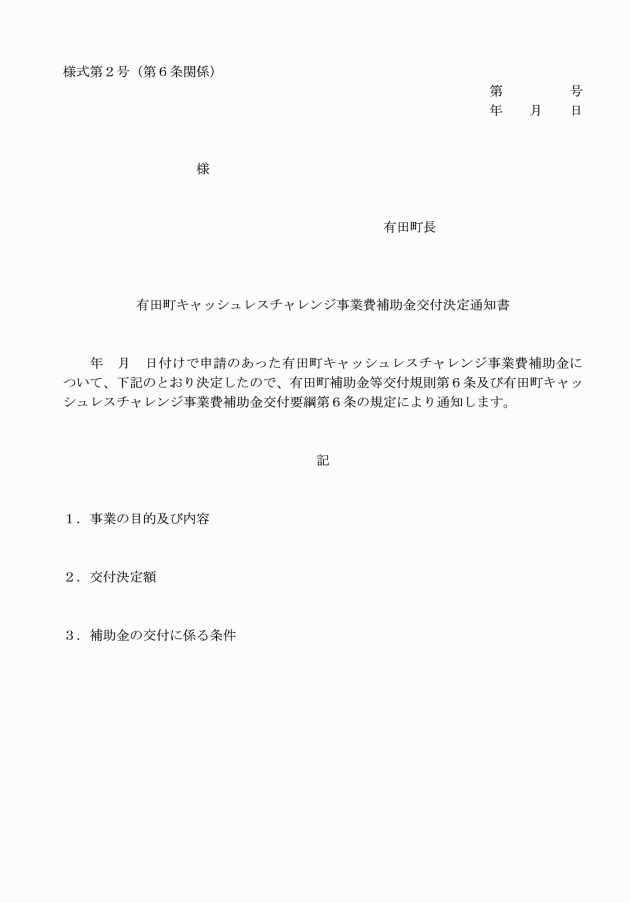

第7条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令等及びこの要綱の規定に従うこと。

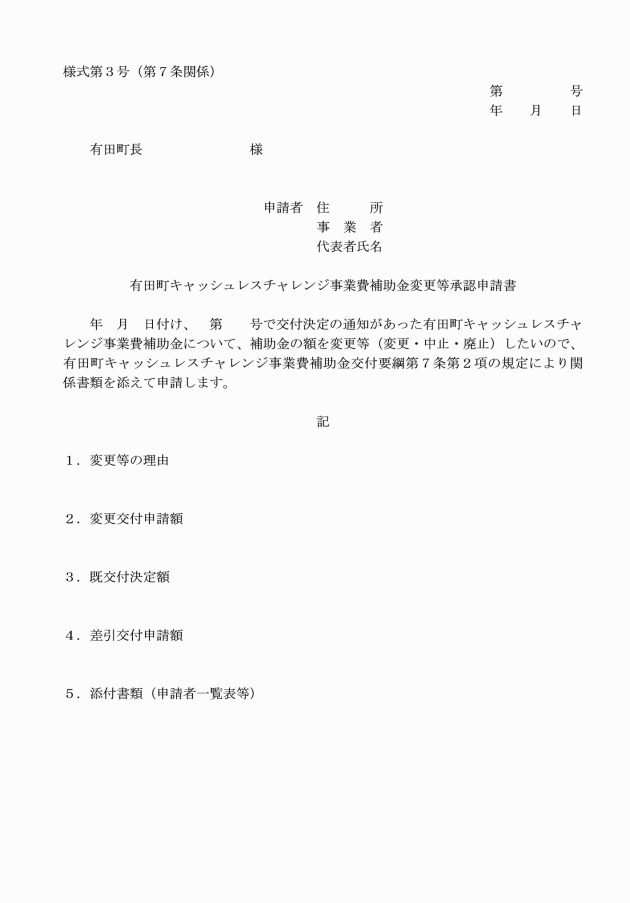

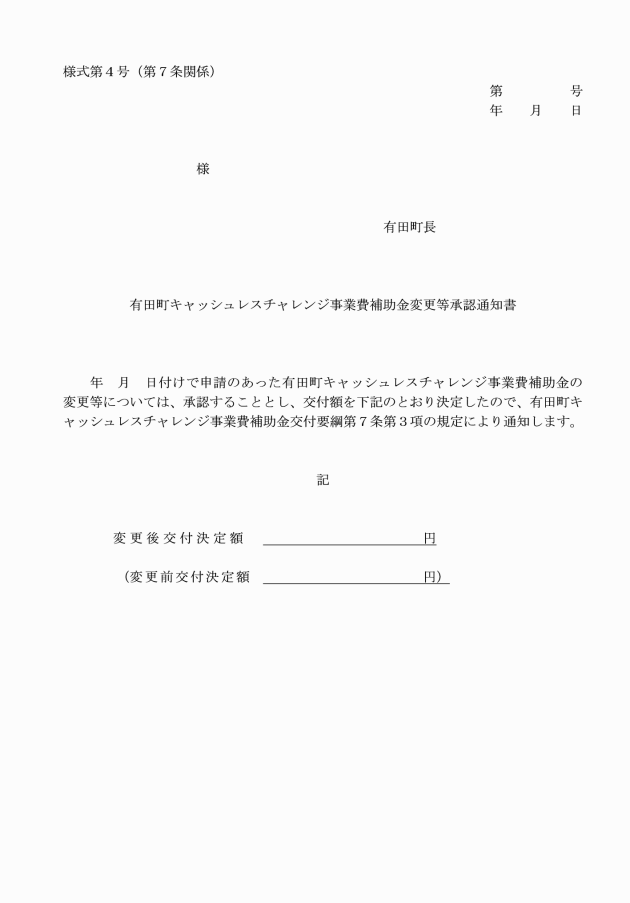

(2) 補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止(以下「変更等」という。)する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りではない。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後、5年間保管しておくこと。

(4) 補助事業者は、キャッシュレス端末の設置を予定する店舗において、第3条第1項第4号の要件を満たすことを確認すること。

(5) 補助事業者は間接補助事業を実施する前に、次の条件を間接補助事業者に提示し、同意を得なければならない。

ア 間接補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業者に報告してその指示を受けること。

イ 間接補助事業の実施により取得し、又は効用の増加したキャッシュレス端末については、間接補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、利用者がキャッシュレス決済を常時利用できるように適正管理を図ること。

ウ キャッシュレス端末設置に係る各種書類を、間接補助事業が完了した日の属する年度の終了後、5年間保管しておくこと。

(間接補助事業の実施)

第8条 間接補助事業の実施に当たっては、補助金の交付決定の日が属する年度の2月28日までに、事業を完了しなければならない。

(補助金の交付)

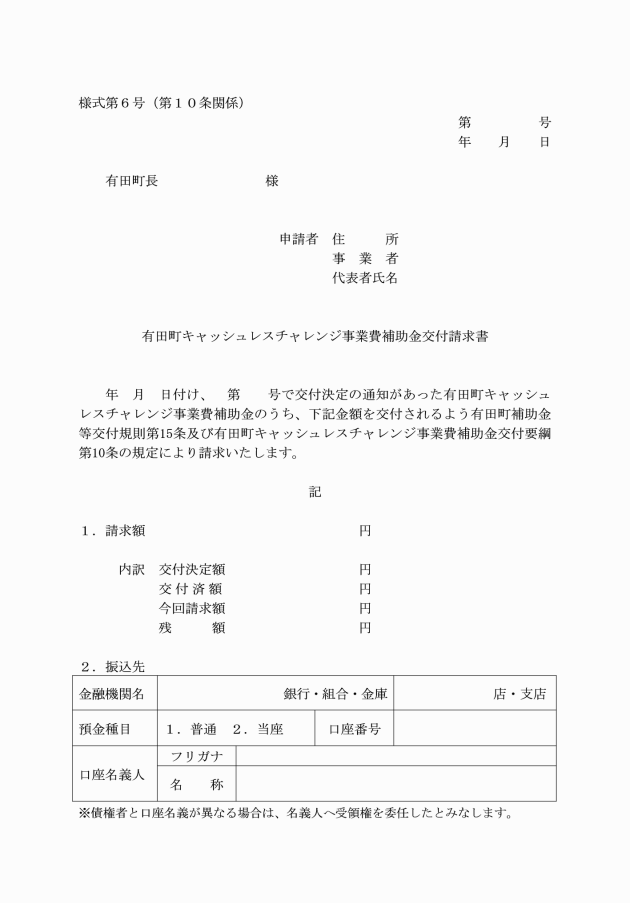

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町キャッシュレスチャレンジ事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金を概算払により交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の条件その他法令等及びこの要綱の規定に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

3 前2項の命令を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。

(有田町キャッシュレス決済普及事業費補助金交付要綱の廃止)

2 有田町キャッシュレス決済普及事業費補助金交付要綱(令和元年有田町告示第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示により廃止される前の有田町キャッシュレス決済普及事業費補助金交付要綱の規定による補助金の交付決定の取消し及び返還に係る規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助対象経費 | 間接補助事業で導入するキャッシュレス端末の設置にかかる次に掲げる費用(間接補助事業者が当該費用を分割払いで支払う場合を除く。)とし、消費税及び地方消費税相当額を含む。 (1) 設置するキャッシュレス端末の機器に要する費用 (2) 電子マネー決済の追加に要する費用 (3) 二次元コード決済の追加に要する費用 |

補助金額 (補助率及び上限額) | 間接補助事業を実施する1店舗につき、補助対象経費から県費補助金の額を控除した額の3分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)とし、1万円を上限とする。 |