前回は、一般的な肥前の登り窯は割竹式と連房式に分けられることをお話ししました。ただ、この二つの登り窯、形状の違いはあれども、基本的な構造自体に大きな違いがあるわけではありません。それに、築窯技法や焼成の際に使われる窯道具類も共通するので、もともと割竹式の窯があって、後にそれとは別の技術で連房式が築かれるようになったというわけではなさそうです。

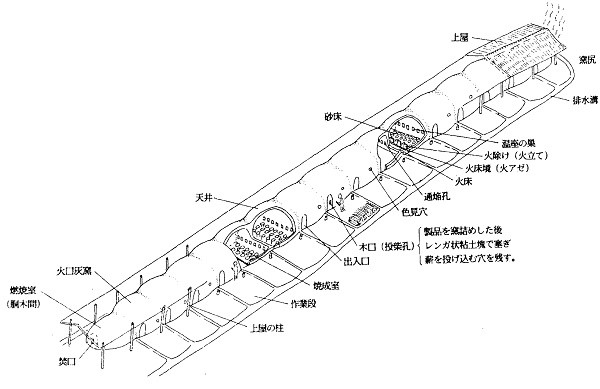

現代の登り窯では、人工的に傾斜を造成して、平地に築かれることもあります。でも、通常登り窯と言えば、山の斜面に造られます。一番高いとことか、少し下がったとことか、傾斜にまっすぐとか斜行とか、丘陵をどう利用するかは、時期によっても多少流行めいたかたよりがあります。ただ、窯体の片側の側面が、谷に接する位置に築くのは、一貫した決まり事です。もっとも、たまにへそ曲がりな窯もないわけではありませんが。

焼成の際に失敗した製品などは、この谷に投棄されたため、ここを「物原(ものはら)」と呼びます。もちろん、現代では失敗したやきものは産業廃棄物扱いなので、こんな廃棄方法はできません。なので、もし江戸時代にこんな掟があったら、今の考古学のような手法は成り立ちませんでしたね。実際、工房内に窯が設置されるようになると、廃棄物処理法ができる以前には川などに捨てていたりするので、考古学ではまったく歯が立ちません。それから、窯体の反対側の側面には、窯への水の浸入を防ぐため、窯体に沿って溝が掘られていました。

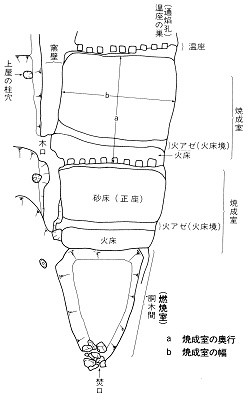

次に、窯体の各部分の説明をします。窯体の最下室は「胴木間(どうぎま)」と呼ばれる燃焼室で、焼成の際、最初はその下端に設けられた焚き口に火が入れられます。これは、窯を乾燥させたり、急激な温度上昇で壊れたりしないように、温度をジワジワと上げる役割を果たします。現代の登り窯では、この胴木間にも製品を詰めるようにした例もありますが、通常は、胴木間で製品は焼きません。

胴木間の上方には、製品を焼くための焼成室が連ねられます。各焼成室の内部は前後に仕切られており、下方は「火床(ひどこ)」、奥側は「砂床(すなどこ)」と呼ばれます。この火床部分の片側の側面に窯への出入口が設けられ、焼成の際には薪の投入口として利用されます。胴木間だけでなく、焼成室ごとに個別に焼成するわけです。文字通り、火を焚く床なので、火床ということです。ちなみに、失敗品はこの出入口から物原へと廃棄されます。一方、奥側は床面に砂が敷かれているので砂床です。ここに窯道具の上に乗せて製品を詰めますが、窯道具と窯体が高温で熔着しないように、砂を敷くのです。

登り窯を焚く際は、全部の焼成室に同時に火を入れるわけではありません。下の部屋から順々に焚いていきます。各焼成室の奥壁には「温座の巣(おんざのす)」と呼ばれる方形の小孔がズラリと一列並んでおり、下の部屋を焚いた際の熱や炎はこの穴を通って上の部屋へと順次抜ける構造になっています。したがって、原理的に上の焼成室ほどゆっくりと暖まっていくので、厚みのある大型製品に向いていますし、焚く際の焼き上がり時間も短くて済みます。

続いて窯尻の部分ですが、現代の登り窯の場合、多くは煙突が付けられています。これは、せいぜい2、3室程度の小規模な窯が多いので、煙突がないとうまく熱や炎が上の部屋の方に引かないからです。しかし、かつての登り窯に煙突はありませんでした。デカイので、窯体そのものが煙突の役割も果たすので必要ないのです。最初の頃には、長い煙道を持つものや火袋という小さな部屋を設けるもののほか、窯尻の構造にもいくつかのパターンがありました。でも、しだいにほかの焼成室と同様に、最上室の奥壁にただ温座の巣が並ぶだけというスタイルに統一されています。

ということで、今回は登り窯の基本的な構造を説明していたら、長くなってしまいました。割竹式と連房式の違いにまで届きませんでしたので、これについてはまた次回。(村)H29.11.17

図1 登り窯の模式図

図2 登り窯の部分名称図