まさか登り窯の概要ごときでこんなに何回も粘るとは、我ながらちょっと驚きです。もう少しで終わりますので、しばしお付き合いください。

前回は、連房式登り窯は、割竹式と違って火床を深くすることは必須ではなく、むしろ奥壁の段高に柔軟性を持たせることが重要だというところまでお話ししました。いったい、どういうことでしょうか?

割竹式登り窯は、直線的な天井や側壁の制約で、焼成室の奥壁の高さを低く、均一にしておく必要がありました。これは生産規模が小さく、窯も小規模で良かった時点では、大きな問題ではありません。ところが、肥前の窯業が急成長を遂げる過程で、生産効率を高めるためには、一度に大量の製品を焼ける大きな窯を持つことが、有効な打開策になってきます。しかし、割竹式には、規模の拡大に限界があるのです。いや、大きくできなくもないんですが、無駄に大がかりな手だてが必要になってきます。

というのは、ご存じのとおり登り窯は山の斜面に造ります。ということは、窯体を長くしようとするほど、均質な地形を得ることが難しくなるということです。窯に適した傾斜で、なおかつ、何10mもまっすぐ同じ傾斜つづく場所なんて、そうそうありません。途中で高低の傾斜が変わることもあれば、地形の歪みもあります。割竹式の場合は、この傾斜の変化に対応するのが難しいのです。奥壁の高さに制約があり、側壁もまっすぐですから。まあ、あえてやるなら、パワープレイで、窯に合わせて地形の方を大造成するしかないでしょう。効率性を求める規模の拡大のはずが、これでは何とも非効率なことになってしまいます。

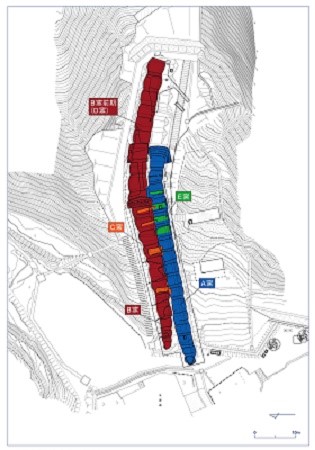

一方、連房式の方ですが、ひとまず、全体を一続きの窯だと思わないでください。いわば、丸いお団子を順々にくっつけたものだと考えると、分かりやすいかと思います。お団子をくっつける位置を、地形に合わせて、上下、左右と少しずつ変えればいいだけなのです。つまり、途中で地形に合わせて傾斜を付けたければ奥壁を高くするだけ、緩くしたければ低くするだけです。また、地形が歪んでいれば、それに合わせて窯をグニャグニャ曲げればいいだけです。いかようにもできる柔軟性があるのです。

肥前という窯業地は、成立後しばらくは、新興の小規模産地としてのゆた〜っとした時期があります。ところが、慶長の役が終わった頃から、はなはだ大げさですが、ビッグバン的な急拡大がはじまり、わずか10年足らずの間に、日本一の施釉陶器の産地に変貌を遂げています。この過程において、割竹式登り窯が淘汰され、一気に連房式へと移行したのです。

ということで、だいたい登り窯の説明は終わったのですが、一つだけメガトン級の難問が残っています。どうせ答えは出ませんが、次回記してみます。(村)H30.1.19

図1 天狗谷窯跡(有田町)〔連房式〕

地形に合わせて、窯体が曲げられている。