前回までで、だいたい登り窯の説明は終わりました。ただ、今のところどうしても解けない難問がないわけではありません。たとえば、突然現れる連房式登り窯って、技術はどこからきたかってことなどもその最たるものです。

肥前に技術が伝わった当時の朝鮮半島に、連房式はありませんでした。ということは、もともと陶工の持つ技術の範囲内で、まかなったのではなさそうです。もちろん、当時の日本国内にもありません。

あり得そうな可能性としては、中国でしょうか。ただ、当時生産されていた陶器である唐津焼の生産技術は、李朝そのものです。したがって、ここに中国との接点はありません。しかし、伊万里焼と称された磁器の技術には、断片的ですが、中国の技術も取り込まれています。磁器は、陶器から段々変化したのではなく、ある日突然、陶器とともに併焼されるようになります。ということは、磁器誕生以前の試行錯誤の段階から、すでに中国の技術が流入していたことは十分に考えられます。

実際に、中国・福建省の漳州窯では、連房式の登り窯がいくつも発見されています。このあたりの製品は、日本ではよく呉須手とか呉須赤絵とか呼ばれ、ヨーロッパでは積み出し港の名称からスワトー(汕頭)などと称されます。当初導入された中国磁器の技術もこのあたりの可能性は高いので、「これで決まり…!!」と言いたいところですが、まあ、そう単純ではありません。

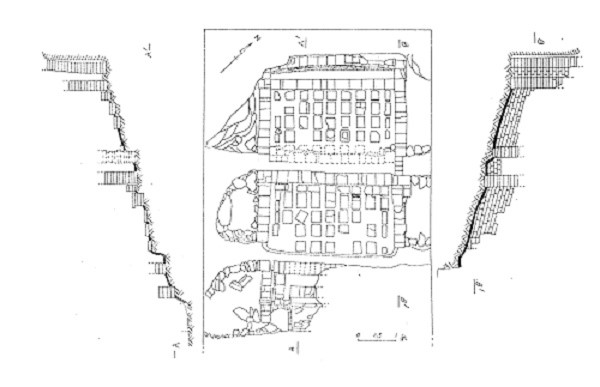

漳州窯の連房式登り窯は、これまで発見されている例では、焼成室が2室か3室程度です。肥前の連房式は10数室から20数室もあるので、あまりにも規模が違い過ぎます。産地の実状に合わせて拡大した可能性も考えられないわけではありませんが、最初くらいは同じ規模で造りそうなものです。少なくとも数室程度の窯は、肥前では発見されていません。それに、2、3室程度でいいのであれば、生産量的には、割竹式でも十分過ぎるほど事足ります。漳州窯では、2、3室の窯ばかり発見されるということは、もともと規模の拡大を目的とした連房式ではなかったということかもしれません。

以前、現代の登り窯で説明しましたが、漳州窯程度の焼成室数だと熱や炎が引かないので、当然、煙突が必要となります。漳州窯の窯も、煙突と言って想像するような筒形のものではありませんが、最上室の温座の巣の後ろに隙間を空けて、さらにもう一つ壁を造ることによって、窯と同じ幅の煙突を設けています。もちろん、肥前の連房式に煙突はありません。

どうでしょうか。ここまででもずいぶん違っていますが、まだもう少し説明が必要なので、続きは次回にまわします。(村)H30.1.26

図1 陂溝1号窯跡(中国・福建省平和県)平面・断面図〔漳州窯〕

図2 陂溝1号窯跡(中国・福建省平和県)〔漳州窯〕

左隅の窯幅の細長い穴が煙突部分