前回、実際に連房式登り窯が発見されている、中国・福建省の漳州窯の登り窯の説明をしている途中でした。本日は、その続きです。

漳州窯の連房式登り窯は、発見されているものはすべて、焼成室が2、3室程度で、窯尻には煙突が付くことを記しました。やはり、肥前とはずいぶん違います。

また、肥前の初期の連房式登り窯は、塗り壁式の構造で、トンバイと称される耐火レンガは、奥壁の温座の巣の部分にしか使用していません。しかし、漳州窯では天井や側壁、奥壁など、窯全体に磚(せん)と呼ばれる耐火レンガが使用されます。つまり、窯体の造り方そのものも異なります。

焼成室内は、下側に火床、奧側に砂床が位置することは、肥前と同様です。しかし、火床を深く掘って下室の砂床とあまり変わらない高さにすることは、むしろ割竹式の構造と類似します。地形の変化に対応させる肥前の連房式とは、奥壁の役割が異なるのです。

さらに、火床の側面には出入口が設けられますが、肥前の場合は必ず片側です。これは、江戸後期に窯の横幅が8mほどと、薪を投入するのさえ難しそうなくらい巨大になっても変わりません。しかし漳州窯では、火床の両側に出入口が設けられています。

窯詰め方法の違いによる、砂床部分の構造の明らかな相違もあります。窯詰め方法については、詳細は別途お話ししたいと思いますが、肥前の窯の場合は、床に窯道具を直接並べるため、砂床には砂が敷かれているだけです。しかし漳州窯では、火床側から奥壁側に向かって並ぶ磚列が、砂床一面に等間隔にズラッと配置されます。これは、製品を詰めたサヤ鉢を二つの磚列を跨ぐように乗せて、磚列間を通った炎がサヤ鉢の底を熱するようにしているためです。

以上のように、漳州窯と肥前の窯では、連房式という点では共通するものの、ほかにはほとんど類似点が見出せません。少なくとも、直接的に漳州窯の技術が導入され、連房式が開発されたわけではなさそうです。

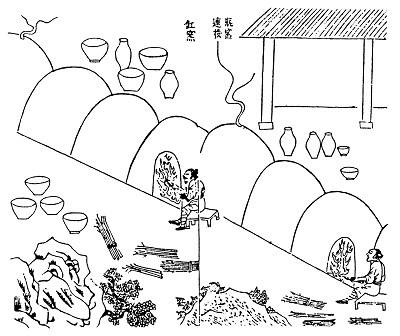

実は、肥前のように、多数の焼成室を持つ連房式については、中国・明末の産業技術書である『天工開物』に、景徳鎮の甕窯として描かれている例があります。ただし、今のところ本物の窯跡は、発見されていません。この書籍は日本にも輸入されているようなので、あるいはこれを参考にしたのではと思われるかもしれません。しかし、この本の図では焼成室の内部構造までは描かれていないので、ここから奥壁高によって地形の傾斜に対応させる仕組みまでは読み取れません。また、本の刊行も1637年と推定されているため、連房式の成立年代的に、やはり直接これを参考にしたのではなさそうです。あるいは、直接景徳鎮の技術が持ち込まれたということも理論上は考えられるわけですが、景徳鎮的要素は、初期の陶器や磁器生産技術の中には感じられません。

結論としては、以前も少し触れましたが、肥前の窯の場合、割竹式と連房式という形状の違いや火床部分の構造などに多少の差はあるものの、基本的な築窯技法自体は共通しています。つまり、連房式の技術が別途導入されたというよりも、割竹式の技術をベースとして、連房式の形状を組み合わせて完成した可能性が高いのではないかと思います。かと言って、やはり連房式の形状や構造の仕組みなどを、どのようにして獲得したのかが分かるわけではありませんが。独自に考案した可能性も皆無ではありませんが、現状では、どこかで同じような窯が発見されるのを待つしかなさそうです。

ということで、今日で登り窯の説明が全部終わりました。やっとここまでたどり着きましたので、次回からは何か別のことについて記してみたいと思います。(村)H30.2.2

図1 陂溝1号窯跡(中国・福建省平和県)〔漳州窯〕

図2 『天工開物』に描かれた、景徳鎮の連房式登り窯