前回は、主に御道具山の岩谷川内山から大川内山への直接移転と、日峯社下窯跡の話をしてました。この説もパッと出てパッと花開いたわけじゃなくて、結構長い潜伏期間を経て、再発掘に伴い急に盛り上がって、いつの間にか知らない間(?)に、下限が1680年代から1660年前後日峯社下窯跡藩窯説になってきたってことでした。続きです。

これって、前にもお話ししたような気がするんですが、実は大川内山には、日峯社下窯跡とほぼ同時に開窯したことが判明している窯がほかにもあります。御経石窯跡や清源下窯跡なんかです。焼いてるもんの主体は、多少窯差はありますが、まあ、日峯社下窯跡と似たり寄ったりです。粗雑な網目文碗とかですね。ただ、違っているのは日峯社下窯跡以外では、鍋島様式の製品が出土していないことです。

じゃー、やっぱ日峯社下窯跡が御道具山?ってことにすぐになりそうですが、その日峯社下窯跡の鍋島様式や松ケ谷手風の製品と同レベルの質を持つものは出土してます。数はわずかですけどね。でも、日峯社下窯跡も、お話ししたように、1次調査の時には微々たるもんだったんですよ。でも、その後12次調査までやってますから、そりゃ増えますわ。御経石窯跡はほぼ物原調査してませんし、清源下窯跡もチビッとですから。

そんでです。事実としてあるのは、これら3窯跡でほぼ同質のものが出土してるけど、しかし、鍋島様式の製品は日峯社下窯跡でしか出土していないってことですよね。ただ、御経石窯跡の白磁皿や、清源下窯跡の青磁皿も高台高いですよ。清源下窯跡の青磁皿の陽刻文なんて、まさに岩谷川内山臭さプンプンですし…。まあ、もし日峯社下窯跡から出土していれば、鍋島様式の青磁ってことになってたでしょうね。

そんで、も一つ事実としては、岩谷川内山では鍋島様式の製品は出土していないってことです。じゃー、何で大川内山では、いきなり鍋島様式の製品が御用品ってことになるの?誰が決めたんですかね~ってことです。少なくともお隣の窯場に同質の製品があるなら、そっちも御用品として使われたのでは?という発想にはならないんでしょうか??

ただ、そうなら、日峯社下窯跡だけが御道具山ってことにはならないから、都合が悪いかな??少なくとも、現在一般的な藩窯って用語を使うとすれば、藩窯が3つ以上あったってことになって何だか違和感プンプンですよね。

つーことで、長くなるので、本日はこの辺までにしとこうかな。(村)

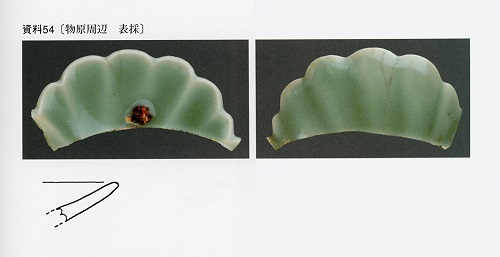

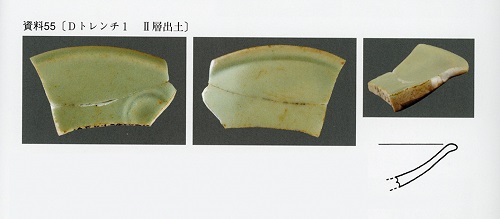

御経石窯跡

御経石窯跡

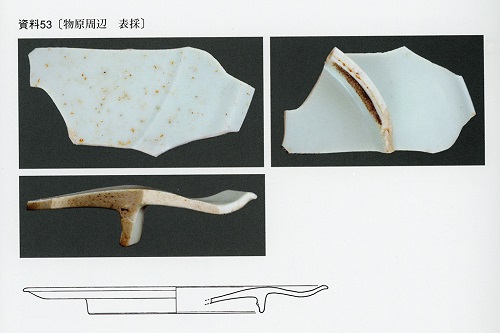

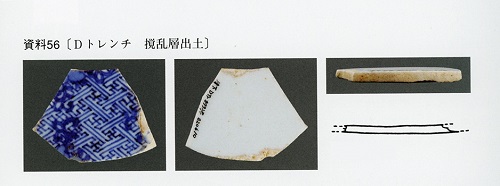

清源下窯跡

清源下窯跡

船井向洋「大川内山所在の窯跡発掘調査報告」関和夫編『改訂版初期鍋島』創樹社美術出版 2010より転載