前回は、もともと“古九谷”の染付バージョンであった“藍九谷”が、現在では、色絵の“古九谷様式”とは時期的範囲が異なっているって話をしてました。これまで何度も運用がグチャグチャって話をしてましたが、もっともっとグチャグチャな例があるんですけど、話が複雑になるので、さすがにもうやめときます。

そう言えば、色絵製品の場合、“古九谷”から“初期赤絵”が切り離されたって説明しましたが、ちなみに、これは現在九州陶磁文化館が独自に使われている“初期色絵”とはまったく無関係ですから、お間違えなきように。“初期色絵”は“初期赤絵”よりも、昔の“古九谷”に近い区分のように思いますが、具体的な概念が示されてないので、正確な範囲は分かりません。

ということで、仮称“内山様式”に関してあれこれ説明してきましたが、ではこの“藍九谷”の一部も含む“内山様式”はどういったところで作られていたんでしょうか。もちろん、一番生産量が多いのは内山地区ですが、でも、内山だけというわけではないのです。

まず、下級品生産の山では“初期伊万里様式”っぽい製品がほとんどで、変遷の過程で“古九谷様式”自体を経由しないわけですから、必然的に“古九谷様式”の延長線上にある“内山様式”は、ごく稀な例外を除けばありません。しかし、中級品生産の山では、多少内山よりはやぼったいものが多いのですが、それなりにはあります。ただし、山によるランク別生産の確立後、一旦中級品以下の山では色絵製品は生産されなくなりますのでありません。では、逆に内山よりも上ランクの、最高級品生産の山の場合はどうなんでしょうか。

まず、南川原山の場合ですが、以前、“柿右衛門様式”はある種の“古九谷様式”からの改良様式だという説明をしました。また、南川原山の生産スタイルとしては、山全体で高級品が作られたということもお知らせしたかと思います。したがって、山全体の生産品が同じように変遷するってことです。という前提の上で、ピュアな“古九谷様式”の終焉が1650年代中頃、“柿右衛門様式”の完成が1670年代ですから、その間には20年程度の年代的なブランクがあることになります。この間は何が作られたかといえば、たとえば、染付皿などはこの間に、線描きが太めの“藍九谷”が作られ、その後より線描きが細くなり“柿右衛門様式”が完成するって流れになるわけです。上絵具もこの間に、“古九谷様式”のように濃いものから、洗練されて“柿右衛門様式”の淡いものに変化します。つまり、南川原山では、質的にはよりgoodですが、仮称“内山様式”の製品も作られているということです。

ということで、大川内山が残ってしまいましたが、本日はこのあたりまでにしときたいと思います。(村)

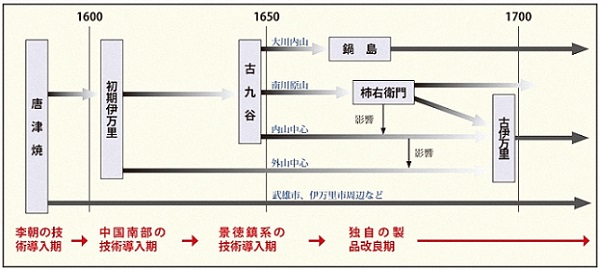

肥前陶磁の様式変遷図