このシリーズの最初の頃に、中世までの九州は、陶磁器生産の不毛地帯であったようなことを書いたことがあります。ところが、近世になって新たな窯業地が興ると、その後は、一気に全国でも有数な最先端の窯業地に変貌を遂げたのです。その原動力となったのは、何といっても高い技術力。それは全国の窯業地に強い衝撃を与え、現代に直結する近世的な窯業の形成に大きな影響をもたらしました。

肥前の近世窯業では、成立当初から、焼成には登り窯が使われました。かつては、全国でも多くの窯業地にあったので、きっと昔風の焼き方と言えば、登り窯での窯焚きを連想する方も多いと思います。ところがこの登り窯、もともと全国にあったわけではありません。そう、肥前発の、全国に影響を与えた技術の一つなんです。

細長い単室の窖窯なども含めた広い意味で、登り窯の用語を使う方もいます。しかし、肥前で登り窯と言えば、やはり、焼成室を何室も連ねた窯以外のイメージはありません。大型の窯であることはもちろん、何といってもこの連室であることが、最大のミソです。登り窯の詳しい構造については、またそのうちお話ししたいと思いますが、この連室構造は、それまでの日本の窯業では、使われたことのなかったものなのです。

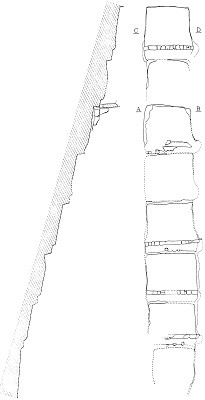

肥前で近世窯業が芽生えた頃、日本で最上級のやきものを生産していたのは美濃(岐阜県)でした。ここでは、たとえば全長7.5mの土岐市の元屋敷東2号窯や全長7.8mの多治見市の妙土窯などのような、「大窯」と呼ばれる国内最先端の窯が使われました。これらは、窖窯を改良した単室の窯で、焚き口は下部の1か所だけでした。焼成の際に窯内の温度を均一にすることは、さぞや難しかっただろうと思います。

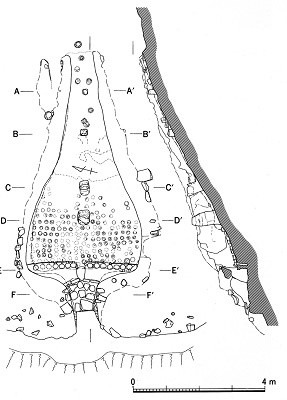

一方、肥前の登り窯は、窯の種類にもよりますが、たとえば飯洞甕下窯跡(唐津市)では、縦横2m程度の7つの焼成室を連ねており、全長は18.4mほどです。これでも美濃の大窯の倍以上の長さですが、有田で最も古い窯の一つである小溝上1号窯跡などは、66mもありました。

小さく仕切った焼成室毎に焚き口が設けられているため、相対的に温度管理が容易です。また、炎や熱は奥壁にずらりと並んだ温座の巣(狭間)という小さな穴を通って、上の部屋へと抜ける構造になっており、熱効率の面でも無駄がありません。つまり、一度に大量の製品を、安定的に焼成することのできる窯だったのです。

この技術は美濃でもさっそく導入され、元屋敷窯跡では大窯に代わり、全長24.7mの登り窯が築かれています。この肥前の築窯技術が直接的に、また、移植後の地から間接的に伝わることにより、全国に登り窯が普及したのです。(村)H29.9.15

|  |

| 大窯(妙土窯跡) | 登り窯(飯洞甕下窯跡) |