令和8年度保育所・認定こども園入所(継続)申込について

令和8年度4月からの保育所・認定こども園の入所(継続)申込を開始します。

【受付期間】10月6日(月曜日)~10月31日(金曜日)(土日祝を除く)

令和8年度4月新規入所希望の方は、申請書類等を子育て支援課の窓口にて配布しております。

※在園児の方は、通園中の園にて来年度の申請書類を配布します。期限までに園へ提出をお願いします。その中で町外の園へ通っている方は、子育て支援課へ提出をお願いします。

【必要書類】

〇教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入所申込書

〇保育を必要とする証明書(就労証明書、自営申立書、母子健康手帳の写しなど)

※就労証明書等の書類はこのページの下部からもダウンロードすることができます。

利用を希望される保育所等については、事前に必ず施設を見学していただき、保育方針や保育内容などをご確認のうえお申し込みください。

年度途中入園については、利用希望開始月の2か月前に利用申込受付をしております。

(例)8月から入園を希望の場合、6月に利用申込

※町外の保育所等を利用希望の方は、利用希望開始月の3か月前にご相談ください。

利用のてびき

利用申込受付につきまして、詳しくは以下のてびきに記載しております。

支給認定(保育の必要性の有無)によって分けています。支給認定については、「支給認定について」の項目をお読みください。

2号または3号認定用(保育の必要性あり、保育所等)

1号認定用(保育の必要性なし、幼稚園等)

「子ども・子育て支援制度」とは

平成24年8月にできた「子ども・子育て支援法」と関連する法律に基づいて、小学校就学前の教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための新たな仕組みです。

新制度の詳細は、内閣府の「子ども・子育て支援新制度」のホームページをご参照ください。

平成27年4月から、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくため、「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。

新制度の移行に伴い、保育所等の利用手続きが変わります。

支給認定について

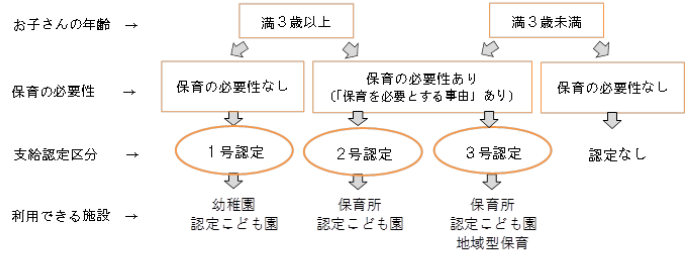

保育所等を利用するためには、教育・保育を受けるための「支給認定」を受けることが必要です。支給認定は、お子さんの年齢や保育の必要性によって3つの認定区分に分けられ、教育を希望する場合は1号認定を、保育所等を利用するためには2号または3号認定を受ける必要があります。

利用できる施設の概要

利用できる施設の概要| 施設の種類 | 対象年齢 | 概要 | 利用できる方 |

|---|

| 幼稚園 | 3~5歳 | 小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う学校 | 親の就労状況などにかかわらず入園できます。 |

| 保育所 | 0~5歳 | 過程で保育できない保護者に代わって保育する施設 | 両親ともに就労している等の理由が必要です。 |

| 認定こども園 | 0~5歳 | 教育と保育を一体的に行う施設 | 幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持つ施設です。保護者の就労状況にかかわりなく入園できます。 |

| 地域型保育 | 0~2歳 | 少人数の単位で子どもを預かる事業 | 家庭的保育(定員5人以下)、小規模保育(定員6~19人)、事業所内保育、居宅訪問型保育。 |

保育を必要とする事由

2号・3号認定を受けるためには、保護者が保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。また、保育必要とする事由に応じて、保育の必要量が「保育標準時間」と「保育短時間」に区分され、保育の利用時間および保育料が異なります。

保育を必要とする事由及び入所可能期間等| 保育を必要とする事由 | 入所が可能な期間 | 保育の必要量 |

|---|

| 就労(自営業、農業等を含む) | 就労している期間 | 月52時間以上

月120時間未満の場合:保育短時間 月120時間以上の場合:保育標準時間または保育短時間 |

| 同居または長期入院している親族の介護・看護 | 介護・看護の必要がなくなるまで | 月52時間以上 月120時間未満の場合:保育短時間 月120時間以上の場合:保育標準時間または保育短時間 |

| 就学(職業訓練を含む) | 最終通学日が属する月の末日まで | 月52時間以上 月120時間未満の場合:保育短時間 月120時間以上の場合:保育標準時間または保育短時間 |

| 妊娠・出産 | 出産予定月の前2か月と産後8週目の翌日が属する月の末日まで | 保育標準時間 |

| 災害復旧 | 災害復旧が終了するまで | 保育標準時間 |

| 虐待やDVのおそれがある | 必要と認められる期間 | 保育標準時間 |

| 保護者の疾病・障害 | 疾病等が回復するまで | 保育標準時間または保育短時間 |

| 求職活動(起業準備を含む) | 90日を経過する日が属する月の末日まで | 保育短時間 |

| 育児休業取得時に既に保育を利用している子の継続利用 | 育児休業対象児童が1歳になる月の末日まで。なお、育児休業の期間が1歳を超えて延長された場合はその期間(ただし、最長1歳になる日の属する年度末までとする) | 保育短時間 |

| その他、保育が必要であると判断できる場合 | 必要と認められる期間 | 保育標準時間または保育短時間 |

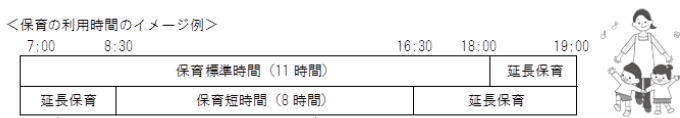

保育を利用できる時間

保育を利用できる時間| 保育の必要量 | 保護者の就労などの時間(父母どちらか短い方) | 保育の利用時間 |

|---|

| 保育標準時間 | 月120時間以上 | 1日最長11時間 |

| 保育短時間 | 月52時間以上月120時間未満 | 1日最長8時間 |

※保育短時間の開始時間および終了時間は、各保育所で設定されます。

※保育の利用時間を越えた利用は、延長保育となり別途利用料金が発生します。

申込の流れ

(1)保護者は町または施設へ支給認定申請と入所申込を行う。

(2)申請者の希望、保育所等の状況により、町が利用調整をする。

(3)町は入所承諾書、決定通知書を保護者に交付する。

(4)入所。

申込に必要な書類

次の書類を全て揃えて提出してください。書類不備の場合は受付できませんのでご了承ください。

必ず提出が必要な書類

- ・施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書兼入所申込書

- ・保育を必要とする事由を証明する書類(2号または3号認定の場合)

提出書類保育を必要とする事由 | 必要な書類 |

|---|

| 雇用され、勤務している | - 就労(予定)証明書

※令和6年度の様式から、証明者の押印は必要ありません。

※就労予定で提出された方は、就労開始後1か月以内に再度提出してください。

※雇用期間が定められている方は、雇用期間終了後は、更新もしくは新規採用の勤務先での就労証明書を提出してください。

|

| 自営業・農業に従事している | |

| 妊娠・出産 | - 保育を必要とする事由申立書

- 母子健康手帳の写し(表紙および出産予定日がわかるページ)

|

| 保護者の疾病・障害 | - 保育を必要とする事由申立書

- 次の(1)、(2)のいずれか

(1)診断書

(2)手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

|

| 親族の介護・看護 | - 保育を必要とする事由申立書

- 次の(1)~(3)のいずれか

(1)診断書

(2)介護保険被保険者証の写し

(3)手帳の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

|

| 求職活動 | - 求職活動状況申立書

- ハローワークカードの写し(登録している方)

|

| 就学 | - 保育を必要とする事由申立書

- 在学証明書または学生証の写しなど

- 授業の時間がわかるカリキュラムの写し(時間割表など)

|

| その他 | |

支給認定の有効期間

2号認定・・・小学校就学前まで

3号認定・・・満3歳に達する日の前日まで

※誕生日を迎え満3歳になるときは、自動的に3号認定から2号認定に切り替わります。

※就労証明書の雇用期間や治療見込期間がある場合等は、その期間に応じて認定期間が決定されますので、引き続き利用を希望する方は、認定期間の終了前までに必ず証明書等を提出してください。

入所後の手続き

次のような場合は、速やかに届出をしてください。

- 勤務状況に変更があったとき(転職、退職、フルタイム/パートタイムの変更など)

- 住所が変わるなど、住民票の内容に変更があったとき(転出、転居など)

- 家庭状況に変更があったとき(出産、結婚、離婚など)

- 修正申告などで、税額に変更があったとき

- 2号認定から1号認定に変更するとき

保育料について

保育料は、保護者の所得とお子さんの年齢および保育の必要量により算定します。

保育料の算定根拠各年度保育料 | 算定の根拠 |

|---|

| 4月~8月分 | 前年度市町村民税額(前々年分の所得) |

| 9月~3月分 | 当該年度市町村民税額(前年分の所得) |

※毎年9月に保育料の改定を行うため、所得により保育料が増減することがあります。

※未申告の場合は、保育料を最高額で算定します。

※同一世帯から2人以上の児童が、幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する場合、半額免除・全額免除の軽減があります。

※詳しくは、保育所及び認定こども園の利用者負担額及び副食費免除の決定について をご覧ください。

をご覧ください。

延長保育時間および延長保育料について

認定を受けた保育時間を越えた保育を希望する場合、延長保育を利用することができます。延長時間の設定は、「標準時間認定」または「短時間認定」で異なります。延長保育の利用を希望される場合は、直接園へお申込みください。

保護者のみなさんに負担いただく延長保育料につきましては、当該事業に係る経費に充て、適切な事業運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

町立保育園の場合

保育標準時間認定の場合

通常保育時間:11時間

延長保育時間:7時~7時30分、18時30分~19時

延長保育料:30分につき50円

保育短時間認定の場合

通常保育時間:8時間

延長保育時間:7時~8時30分、16時30分~19時

延長保育料:30分につき50円

私立保育園、認定こども園の場合

園ごとに時間設定や料金設定が異なりますので、ご利用の園までお問合せください。